Résumé

L’ocytocine et la vasopressine sont deux neuropeptides hypothalamiques libérés dans le cerveau au moment de la parturition ou de l’accouplement. Ils sont impliqués dans la facilitation d’un attachement entre les parents et leurs jeunes, par exemple comme chez la brebis, ou encore entre partenaires sexuels dans des espèces monogames comme le campagnol. De tels liens ne s’établissent que dans des espèces chez lesquelles des récepteurs de ces neuropeptides sont fortement exprimés dans des structures dopaminergiques de récompense. Dans l’espèce humaine, des dysfonctions dans ces mêmes structures peuvent être associées avec l’autisme et, lorsque nous rencontrons des personnes que nous aimons, ces systèmes sont activés

La neurochimie des relations sociales.

La plupart des mammifères vivent en sociétés complexes qui fournissent des avantages en termes de protection, de reproduction et d’accès aux ressources alimentaires. Cependant, des exemples de liens sociaux émotionnels forts entre individus sont souvent difficiles à trouver. Moins de 4% des espèces établissent des liens monogames et même si un comportement maternel adapté avec reconnaissance de la progéniture est la règle, peu d’espèces montrent des liens interindividuels aussi forts que ceux qui unissent les parents et leurs enfants chez l’Homme. Dans les dernières décades, des recherches sur des espèces animales plutôt inattendues dans ce domaine, le campagnol et la brebis, ont commencé à dévoiler les substrats nerveux et les systèmes neurochimiques qui contrôlent la monogamie et l’attachement parental. De manière peut-être un peu surprenante, on a pu se rendre compte que ces mêmes systèmes sont aussi activés lorsque des êtres humains voient ceux qu’ils aiment. De plus ces systèmes peuvent présenter des anomalies de fonctionnement chez des personnes souffrant de certains désordres affectifs, comme l’autisme.

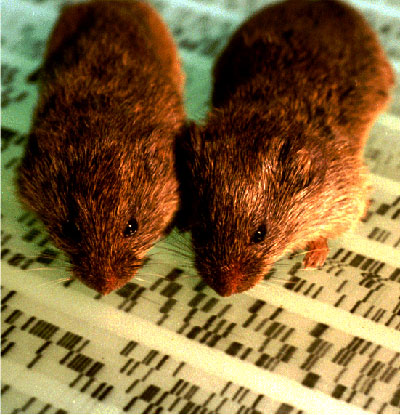

Campagnol de prairie femelle vérifiant les caractéristiques génétiques du récepteur V1a de son partenaire mâle

Se reconnaître pour s’aimer.

Cela ne sert à rien d’être capable de s’attacher à quelqu’un si l’on est incapable de le reconnaître. Des neuropeptides tels que l’ocytocine et la vasopressine, dont on sait qu’ils sont impliqués dans la formation des liens sociaux, facilitent aussi l’établissement de la mémoire sociale permettant la reconnaissance du partenaire sexuel ou du nouveau né. Jusqu’ici cela n’a été démontré que pour la reconnaissance olfactive et le processus implique les fortes actions facilitatrices de ces peptides sur la libération de noradrénaline au niveau cérébral. Toutefois, des données obtenues chez la brebis indiquent que les signaux visuels de la face de peuvent également provoquer une libération intracérébrale d’ocytocine.

Bien que ces deux neuropeptides semblent être intimement impliqués dans la reconnaissance sociale chez plusieurs espèces, une question clé demeure : pourquoi facilitent-ils en plus l’attachement social dans certaines espèces et pas dans d’autres ? La réponse est tout simplement qu’un attachement ne prend place que si leurs récepteurs sont fortement exprimés dans des régions cérébrales dopaminergiques associées avec les processus de récompense. Chez les femelles qui s’attachent sélectivement à leur nouveau-né après la parturition, ou qui forment un couple exclusif avec un mâle suite à la copulation avec celui-ci, les récepteurs à ocytocine sont fortement exprimés dans une région particulière du cerveau, le noyau accumbens. De plus, l’ocytocine peut aussi faciliter la libération intracérébrale de dopamine. Par contre chez les espèces qui ne forment pas de tels liens, cette relation avec les centres de récompense dopaminergiques est beaucoup plus faible. C’est également vrai pour le système vasopressinergique, qui facilite l’attachement chez les mâles, même si dans ce cas c’est le pallidum ventral qui est le site dopaminergique impliqué dans le renforcement. Dans ce dernier cas, des séquences répétitives d’ADN de type microsatellite ont été identifiées dans le gène codant pour le récepteur V1a de la vasopressine, avec comme résultat une augmentation de la distribution de ce récepteur dans le pallidum ventral. De fait, on peut prendre artificiellement la version “attachement social” de ce gène d’un Campagnol de Prairie monogame pour la faire s’exprimer dans la même région cérébrale chez une autre espèce très proche, le Campagnol des Prés, qui est naturellement asocial et non monogame. Une telle manipulation rend alors ce dernier monogame. Dans l’espèce humaine, il existe également un certain nombre de polymorphismes du gène du récepteur V1a et on trouve une association entre ces variations et l’autisme qui, bien que faible, n’en est pas moins significative. D’un autre côté, savoir si les humains montrant une tendance à des formesde monogamie moins stables ne possèdent pas la forme la plus appropriée du gène pour l’attachement, reste pure spéculation !

Il existe aussi une étroite relation entre les systèmes ocytocinergique et vasopressinergique d’une part, et la modulation des neuropeptides opiacés de l’autre. Le système opiacé endogène cérébral est une autre source de récompense, et les effets de l’ocytocine sur l’attachement maternel peuvent être perturbés par le blocage des récepteurs opiacés de type µ. Chez les primates non humains et chez l’homme, la réduction du rôle renforçateur des centres opiacés cérébraux par le blocage pharmacologique des récepteurs µ induit de fait la recherche du contact social, et ceci a été utilisé comme approche thérapeutique de l’autisme.

———————-

“Il apparaît que les espèces sociales ont développé un double mécanisme pour assurer que les liens sociaux soient à la fois recherchés et entretenus”

———————-

Les liens d’attachement – Un investissement à long terme.

De fait, un paradoxe apparent semble résider dans le fait que les systèmes impliqués dans la formation et le maintien des liens sociaux sont aussi des stimulateurs potentiels de l’anxiété. Il apparaît que les espèces sociales ont développé un double mécanisme pour assurer que les liens sociaux soient à la fois recherchés et entretenus – on est anxieux jusqu’à ce que le contact social soit établi et, lorsque cela est réalisé, notre anxiété est généralement (bien que pas toujours) remplacées par des sentiments de plaisir.

La part exacte jouée par l’ocytocine et la vasopressine dans le maintien des liens après leur mise en place reste à préciser. Par exemple, lorsque la libération intracérébrale d’ocytocine a stimulé le comportement maternel après la naissance, elle n’est plus essentielle pour le maintenir – même si l’allaitement, ou les rapports sexuels dans le cas d’un lien monogame, continuent à induire sa libération. Il est possible que ces peptides aient simplement pour rôle majeur d’assurer la formation des liens sociaux, ainsi que la liaison entre les systèmes de reconnaissance avec ceux assurant un sentiment de plaisir. Par la suite, la répétition d’épisodes de libération ne fait peut-être que les renforcer ou les entretenir à long terme.

Mais est-ce de l’amour ?

Ces systèmes neuropeptidiques somme toute assez simples qui sont impliqués dans l’établissement des liens sociaux chez le campagnol et la brebis, sont-ils aussi responsables de nos sentiments humains ” d’amour ” ? Des études d’imagerie cérébrale sur des sujets visionnant des images de leur partenaire amoureux ou de leur bébé ont permis de confirmer que les régions cérébrales riches en ocytocine et en vasopressine, ainsi que les centres dopaminergiques de récompense, sont effectivement bien impliqués. Alors peut-être bien que l’amour n’est en fin de compter qu’une simple affaire de biochimie et d’attraction animale !

Document à télécharger : PDF

Traduction :

Pascal Poindron, UMR 6175 INRA CNRS , Tours

Cette brève est produite par la British Society for Neuroendocrinology et peut être utilisée librement pour l’enseignement de la neuroendocrinologie et la communication vers le public.

©British Society for Neuroendocrinology et Société de Neuroendocrinologie pour la traduction.